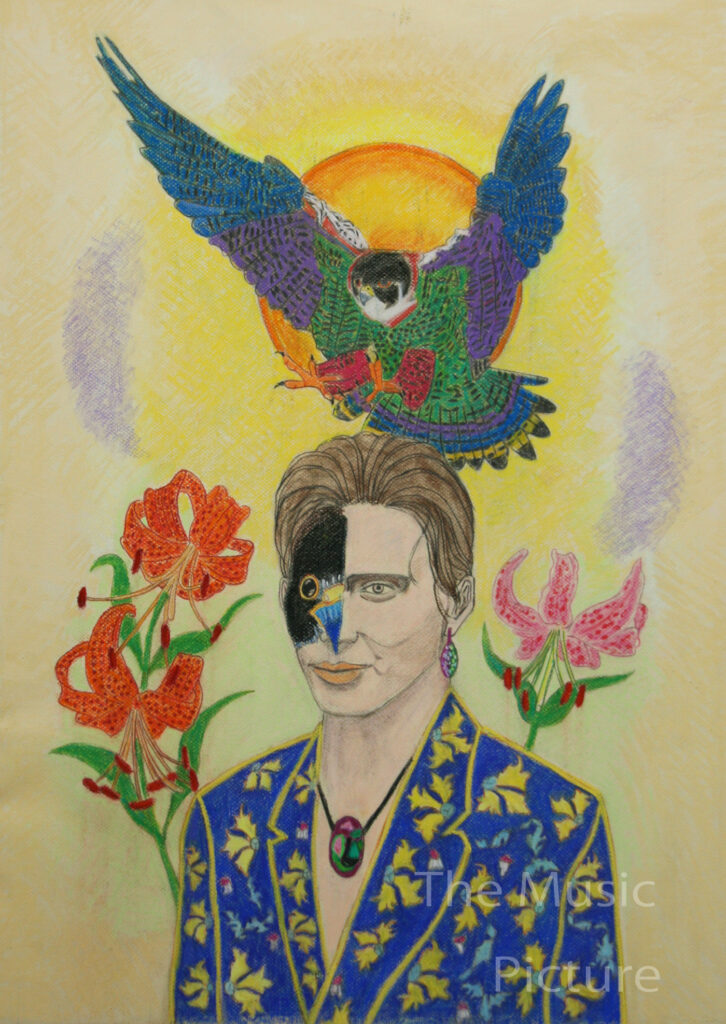

日本を代表するトップギャラリー、東京画廊の山本代表から村上隆に匹敵する才能と実力を持った画家と評価されています!

日本で最初の現代美術画廊『東京画廊』

東京画廊は、世界最高峰と言われ選ばれし世界のトップギャラリーベスト300が集うアートフェア(美術品即売会)アート・バーゼルにここ数年、タカイシイギャラリーと並んで連続して唯一選ばれている日本を代表する商業画廊です。

『アート・バーゼル』に出展できるギャラリーは自動車レースで言えば、メルセデス・ベンツやフェラーリのようなF1参戦自動車メーカーに例えられるでしょう。

いわば東京画廊はホンダのような存在です。

例えば、ここ30年世界のトップに君臨してきたガゴシアンギャラリー。

その主要契約アーティストとして名を連ねる村上隆や奈良美智はミハエル・シューマッハやアイルトンセナのようなF1ドライバーといって良いでしょう。

その東京画廊の山本豊津代表からここ数年、日本を代表する現代美術家、村上隆に匹敵する才能と実力の持主と評価されてきたのが私横田昌彦です。

この評価については、2023年8月7日に東京画廊を尋ね、1時間半に及ぶ対談で「村上隆に匹敵する才能と実力の持主ということは本当の事なので、どのメディアやどの人に私がそう太鼓判を押していると公言して何の支障もないよ!」というお墨付きをいただいております。

では、なぜ私は東京画廊の契約画家ではないのか?

それはただ一つ、東京画廊の画風と、私の作品の画風が合わないからです。

むしろ、元々、水と油のような関係だからこそ、お互い20以上に及ぶお付き合いで得るものがもの凄く多かったと言えます。

地味な色彩でアート・バーゼルで高い評価を得ている『もの派』対『天性の色彩家(カラリスト)でルドンの生まれ変わり』が対峙しているからです。

対談で山本豊津さんに言われた言葉です。

![オディロン・ルドン アポロンの戦車]() オディロン・ルドン アポロンの戦車

横田「ですからいつも言うように『千里の馬は常に有れども伯楽は常に有らず』ですよ。山本「横田君、なぜ今日は画廊が休日なのに、わざわざ出社して時間を用意してあなたとこんなに長く話しているのか?

オディロン・ルドン アポロンの戦車

横田「ですからいつも言うように『千里の馬は常に有れども伯楽は常に有らず』ですよ。山本「横田君、なぜ今日は画廊が休日なのに、わざわざ出社して時間を用意してあなたとこんなに長く話しているのか?

なぜなのか?

それはね、あなたの作品の真価を見抜けるギャラリストが私だけだからだ。

だって、あなたと契約してくれる日本のギャラリストがいれば、あなたはその人と今の時間話しているはずだ。

なぜ、あなたが上京する時、必ず私は時間を用意して会うのか?

それは、あなたと会う事うことで私も必ず多くのことを学べるからだ!」

優れた画家は常にいるけど、それを見いだせる画廊主は本当に少ないのです。本当にね。」

「今ここで日本一のギャラリストが日本一の画家と今対談しているだよ。」と山本さんはおっしゃっているんですね。

日本で最も東洋美術、西洋美術を深く理解しているのが私と山本さんであるといっているんですね。

この対談の詳細はこのページの上部に投稿記事を掲載しておりますので、是非ご覧下さい!

村上隆ってどんな画家なのでしょうか?

![村上隆 芸術起業論]() 村上隆さんは私横田昌彦とほぼ同い年の画家で、入試倍率が高い事、合格が難かしいことで知られて来た東京芸術大学美術学部日本語学科卒で、同大学美術学部博士号取得第1号の、日本美術界のエリート中のエリートです。

村上隆さんは私横田昌彦とほぼ同い年の画家で、入試倍率が高い事、合格が難かしいことで知られて来た東京芸術大学美術学部日本語学科卒で、同大学美術学部博士号取得第1号の、日本美術界のエリート中のエリートです。

東京芸大在学中にニュヨーク留学し、西洋美術の世界に世界的ブームとなっていた日本の漫画、アニメを結合してイノベーション(革新)を起こし、ここ30年、欧米の美術界でトップクラスの評価と作品販売実績を挙げて来たアーティストです。

村上隆とともに、やはり西洋美術の世界に日本の漫画、アニメを結合してイノベーション(革新)を起こしたことで同じぐらいに評価されている現代美術家に奈良美智さんがいます。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

『村上隆の現代美術・アート作品はなぜ欧米で高く評価されたのか?村上隆アート作品の価値を世界一分かりやすく解説します』

日本を代表する世界的な商業画廊、東京画廊とはどんなギャラリーなのか?どこが凄いのか?

![アート・バーゼル 入口写真]() まず、商業画廊とは何か?についてご説明しましょう。商業画廊とは、画家の代理人として絵画や彫刻を販売する代理店です。

まず、商業画廊とは何か?についてご説明しましょう。商業画廊とは、画家の代理人として絵画や彫刻を販売する代理店です。

歴史的に有名な商業画廊(ギャラリー)、画廊主・画商(ギャラリスト)にはセザンヌ、ドガ、ゴッホ、ルノアール、ピカソを見いだして売り出したアンブロワーズ・ヴォラール。同じくピカソと関係が深く、ピカソとともに有名なキュビズムを発明したジョルジュ・ブラックを支援し、世界で初めてキュビズムの展覧会を開いたカーンワイラー。

フランク・ステラやロバート・ラウシェンバーグ、ジャスパージョーンズなど戦後アメリカのスター・アーティストを見いだし売り出したレオ・キャステリー。

その弟子で、レオ・キャステリーで修行して独立し、この20年世界のトップアーティストとして君臨してきたイギリスのダミアンハーストや村上隆、奈良美智の契約画商で、世界の頂点に君臨してきたラリー・ガゴシアンなどがいます。

大胆にいうと、東京画廊はガゴシアンやその新興のライバルであるハウザー&ワース、デビッド・ツヴィルナー、来春に東京支店ができるペースなどの世界に支店を持つこれらメガギャラリーの次に位置する、タカイシイギャラリーと並ぶ日本代表のギャラリーであるといって良いでしょう。

「えっ?村上隆や奈良美智を日本で最初に売り出した小山登美夫ギャラリーやテレビ出演もする国内で人気の会田誠の契約画廊である

ミズマアートギャラリーよりも上なの?」

と思われるかも知れませんが、欧米の格付けでは上です。

ミズマアートギャラリーの三潴末雄は、東洋の片隅の日本という国の若手アーティストの、日本人特有の優れた美術センスをの優位性を主張して『日本土着の弥生美術』の概念を提唱し、世界アートサーキットの価値観に挑戦を続けるという姿勢を取って来ました。

どちらかというと、日本のローカルギャラリーとしての色合いが濃いと思います。

顧客も台湾を始めとして香港、インドネシアなどアジア圏の人が多いです。

それぐらい、東京画廊やガゴシアンのようにアート・バーゼルへ出展を申し込んで選ばれるというのは難かしいことなのです。

この続きはこちらのページをご覧ください。

『世界最高のアートフェア、アート・バーゼルと、東京画廊がなぜ日本のトップギャラリーであるといえるのか?その根拠とは?』

簡単に言うと、アート・バーゼルで選ばれる、欧米のアートサーキットで高く評価されるには、そのギャラリーや画家に、世界の他のどのギャラリーや画家にはない強烈な唯一無二の個性、独自性が必要なのです。

東京画廊なら『具体美術運動』や『もの派』という、世界に例のない日本独自の現代美術の展開。

タカイシイギャラリーなら荒木経惟や森山大道や森山大道などの日本を代表する写真家の写真。

要するに、タカイシイは日本独自の写真表現を西洋の美術史に持ち込んだということでしょう。

※ただし、契約作家の荒木経惟氏にはジャニーズ喜多川のようなセクハラの嫌疑がここ数年掛けられており、評価するには注意が必要でしょう。

このような、強烈な西洋美術史を変えるイノベーション=革新的な発見、発明が必要なのです。

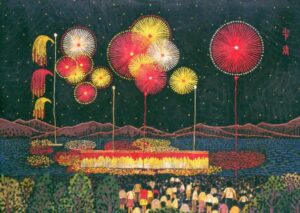

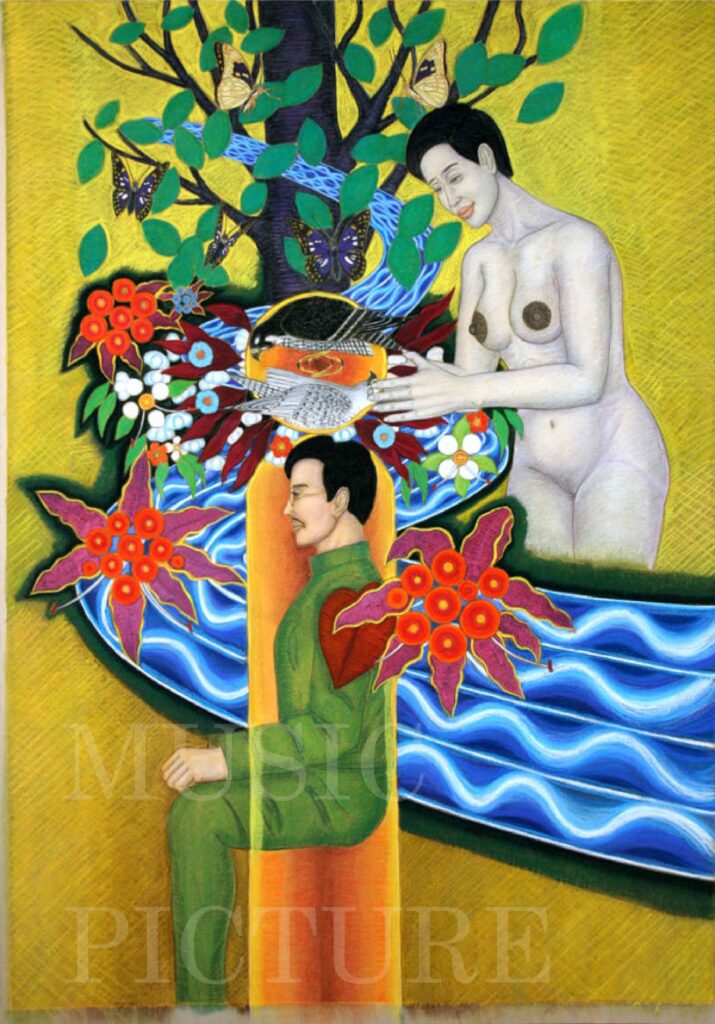

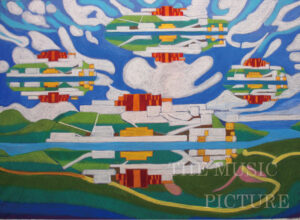

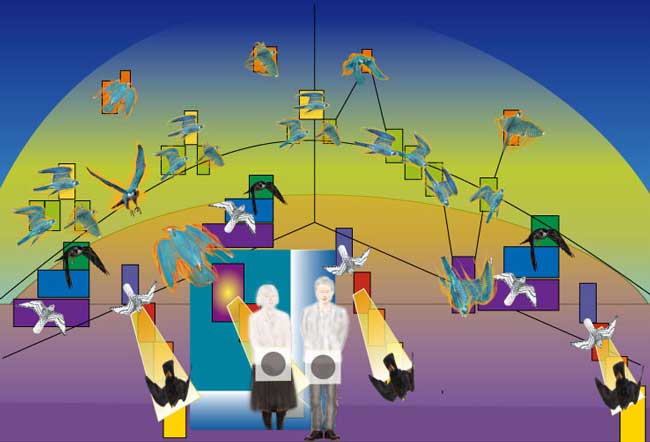

私なら、音楽を絵画に翻訳する法則を見つけ、絵画と音楽を結合した『The Music Picture』と名付けた作品を制作したことです。

だから、日本で人気の写実絵画が欧米では評価がゼロなのは、すでに歴史的にやり尽くされてきたと見なされているからです。

私が発見した音楽の絵画への翻訳法則は時代を画するイノベーションです!

良いアイデアとは『数学とは異なるものを同じものとみなす技術である』と大数学者ポアンカレが言ったように、それまで異質で無関係と思われていたものの間に共通の法則を見つけ出して結合したものというのが定石ですね。

このような良いアイデアをイノベーション=革新と呼び、イノベーションを起こす人間をイノベータと呼びます。

学問や芸術、起業の世界で天才とはこの イノベータのことをさします。

イノベーションの例として携帯電話とパソコンを結合したiphoneがありますね。

私が発見した絵画と音楽の共通法則は次のようなものです。

調性音楽(私たちが普段耳にしているハ長調など主調となる音のある曲)は、作者がほぼ必ず風景や情景などの具体物をイメージしている。

さらに調性はスペクトルの色彩と1対1の対応関係にある。

これに気づき実証したことは革命的に凄い事ではないでしょうか?

ノーベル美術賞はありませんが、ノーベル賞級の大発見であるといって良いでしょう。

この美術と音楽の結合は芸術の歴史を画し、これからの芸術表現を革命的に変革するであろうことは間違いありません。

良いアイデアとは異質なものの新しい組み合わせ

私は若い頃ある日本の著名な画廊主に

「どうして絵画に音楽を結合させようと思うの?僕なら絵が好きなら絵だけを観るな!音楽が好きなら音楽を聴けばいいではいいじゃない?」

と問われ、若かった私はその時何も反論できませんでした。

しかし、この問いこそ決定的なものです。

なぜならイノベーション、つまり時代を変革する一大発明というのは異質なものの新しい組み合わせだからです。(参考数 NHKスペシャル 学者は宇宙をつなげるか?abc予想証明をめぐる数奇な物語)

https://www.nhk.jp/p/special/ts/2NY2QQLPM3/blog/bl/pneAjJR3gn/bp/pzwyDRbMwp/

イノベーションこそ創造する革新であり異質なものを結合しようと考えることが天才的創造者の条件だからです。

絵画が静止していることや音楽に翻訳できないこと。音楽が持つリズムやメロディーが時間とともに移り変わることの魅力を持たない事への疑問を感じないのは平凡であるといえるでしょう。

しかしそれに気づき結合の方法を研究することは非凡です。

異質なものを融合したものの威力が実感できるものに、1993年からフジテレビが放映した『料理の鉄人』がります。

フランス料理に和食、特に懐石料理の技と飾り付けを取り入れたフレンチの鉄人坂井宏行、和食にフォアグラなど他国料理の食材をどんどん取り入れた和食の鉄人道場六三郎は7割以上という圧倒的な勝率を収めます。

何よりもこの番組自体が『格闘技と料理』という異分野を結合させたイノベーションだったのです。

美術作品は静物のように動かないものという思い込み

今までは、ほとんどの人が絵画はアニメや映画、メカニカルな彫刻・機械を除いて美術作品は動かないもの、正面から一点を見つめるもの。と思い込まされていました。

例えば奈良美智の作品やモナ・リザは動きの表現がほとんどありません。

中央に人物が静止しています。

そしてそのことを皆それで良いと思い、誰も疑問をもたなかったのです。

今までの絵画の音楽への翻訳は、例えばムソルグスキーの『展覧会の絵』のように主観的印象から作曲する域を出ないものでした。

共感覚というはっきりとした科学的根拠のない概念を持ち出して説明する人もいましたが、『印象による制作』という方法の有効性を裏付ける確たる根拠は何もありませんでした。

しかし、あるオーケストラの楽団員がFacebookで私にこう語ってくれました。

「『調性音楽は必ず具体物をイメージしている』ということを楽団員のほぼ全員がは薄々気づいていました。」

スメタナの交響詩『モルダウ』を聴けば、明らかにメロディーがモルダウ川の蛇行を表していることがわかりますよね。

私は美術作品が動かない事、時間芸術たる音楽、特にロックミュージックなど持つ強烈な魅力を持たない事がとにかく我慢がならなかったし、その絵画のつまらなさこそが高校時代に絵画を一生の仕事にしようと思わなかった理由なのです。

パウルクレーが「バッハの一曲を聴いた後に絵画を観ると苦笑いせざるを得ない」といったのは、この意味です。

若い時の私もビートルズの音楽を聴いた後にピカソの絵を観ると苦笑いせざるを得ませんでした。

クレーやカンディンスキー、マチス以外の多くの美術家、特に戦後アメリカのフランツ・ステラのような美術家やグリーンバーグのような評論家は『絵画のみが実現する要素に絵画を還元する」という還元主義を推し進めました。

だからこそ、この運動はミニマリスムという運動で行き詰まりをみせ、新表現主義などの具象絵画の復権が起こったのです。

私は『芸術とは何か?』をはっきりと解明した最初の人間です

多くの美学や芸術の専門書も読みましたが『芸術とは何か?』について、ほとんど誰も核心を射るように答えられた者はいないと思います。

では芸術とは何か?

芸術とは「何かの表現」です。

どうですか?これに誰か反論できますか?出来ないでしょう。

どんな美術作品も、作者の意図によって作られますよね。

マルセル・デュシャンの泉にしても「美術は絵画だけではない。あらゆる自由な表現が美術である。」ということを表現したかったわけですよね?

千住博は著書で「芸術はコミュニケーションである」と主張しています。(『美は時を超える』 千住博 光文社新書)

では、被災地で被害者のおばあさんと話すことが芸術なのでしょうか?

注文された商品の納期を電話で伝えるのも芸術でしょうか?

このように、その理論に当てはまらない証拠を提出されることを反証といいます。

『反証可能』な主張を哲学・科学を研究する大学の教官が唱えるべきではありません。

被災地でのコミュニケーションを例に出していて、そう唱える心情はわかりますが。

『現代アートの舞台裏 ランダムハウス講談社』という本のP77に次のように語られています。

若手画家の南依岐さんは『アーとコア・・・永遠の謎を秘めたアートの核心とは何か?』をテーマに抽象画を制作していいますが、これはやはり、まだ核心を掴めていない状況ということですね。(『月刊アートコレクターズ 2021 8月号』 p38)

千住博は「表現は自己表現ではいけない。皆の、私たちの表現でなければいけない。」と語っていますが、そう断言できる根拠もまた何もないことは明白です。

(『月刊アートコレクターズ 2021 6月号』 p24)

私は絵画の音楽状態をめざし、音楽を絵画に翻訳する法則を発見しました

抽象画の創始者は誰か?これまではワシリー・カンディンスキーとされましたが、最近はそれ以前に女性画家、ヒルマ・アフ・クリントがユング心理学でいう無意識の象徴的表現のような抽象画を描いていたことが分かってきています。

そう考えると、チベット仏教のマンダラも抽象画であり、縄文土器や土偶も抽象画であり、はるか昔から人間は抽象画を描いていた訳です。

ゆえに、「近代の人間がより間接的に自然や物事を体験するようになったから抽象表現が現れたと」いう説も間違いであるといえます。

そうとはいえ、バウハウスのカンディンスキーとクレーが絵画の音楽的表現を追求したことは事実ですし、またアメリカ抽象表現主義はこの業績を継承できず、継承したのがバウハウスの傍系ともいえるアルバースの幾何学的抽象で、これが戦後アメリカの抽象表現の画風を決定したとみてよいでしょう。

そして、私が登場するまで、絵画の音楽状態の研究は封印されて来たのです。

さらに私によって調性音楽が必ず具体物をイメージしていることが判明して、カンディンスキーの晩年の『偉大なる綜合』時代の抽象画は調性音楽ではないことが分かりました。

つまり、「音楽は抽象である」という思い込みが、絵画の音楽への翻訳の道を邪魔していたのです。

ゆえにニーナ・カンディンスキーの「ピカソのキュビズムは無調整音楽を絵画で表現したものではないか?」という発言は実に的をえたものだったのです。

では、円や正方形のような幾何学図形は何を表すのでしょうか?

これはある事柄、正方形なら知性や男性性・精神性、文学性といった性質を、円なら女性性、肉体性、母性、大地、卵や星のように自然のものの全体性などを抽象的に表したもので、象徴でもあります。

そして、カンディンスキーの晩年のアメーバやタツノオトシゴのような図形は何を表しているのか?

オディロン・ルドンは暗示的芸術という理念を唱えました。

何かはっきりとした意味を表現するのでは無く、観る人によって何かを暗示し想像させるイメージということですね。

ゆえに純粋な抽象イメージは、この暗示の効果を持っています。

さらに、クレーが「私の描く人物は、本人の写真よりも本質を表現している」という、デフォルマシオンの手法も含んだ特徴を際立たせた表現もあります。

カンディンスキーが画家を志すきっかけとなったのが、モネの積藁を展覧会で観た後に夢にまでその強烈なイメージが出て来たことでしたが、最初、それが積藁を描いたものとは分からなかった。というのもこの暗示の効果を表しています。

多くの抽象画家はこのようなことをはっきりと認識しないで、漠然と「・・・ではないか?」とおぼろげながらの認識で制作してきたのです。

私は世界でほぼ随一のパステル画家

パステルで大きな作品を描く画家は世界でみてもごく稀です。

現在では多くの画家が耐久性にも優れるアクリル絵具で制作しています。

歴史的にみてもパステル画の巨匠はオディロン・ルドンとエドガー・ド、それにファンタン=ラトゥールくらいで極めて少ないです。

という事は、「私は現代を代表するパステル画家である」と名乗ってよいでしょう。

画材の違いはたいした問題ではないと考える人もいると思います。

しかし、原画の迫力は写真とは全くの別物というのは今や常識ですね。

なぜソフトパステルと色鉛筆で描くのか?と時々尋ねられますが、それには以下のよう理由があるのです。

きっかけは『レオナルド・ダヴィンチ 礼讃 Ⅱ』とういう題名のこの絵のビジョンが大学時代から脳裏に徐々に形成されていって完成していったこと。

そして完成する直前に、このビジョンがルドンの『レオナルド・ダヴィンチ 礼讃 』と酷似していることに私は気付いたのです。

そして、日本画にそっくりのこの絵がパステルで描かれていることを知ったわけです。

なぜルドンがパステルを使用したのか?ルドンが日本の掛け軸を知っていて、この絵を描いたであろうことはどう推測しても確実でした。

パステルなら『宝石を砕いて作る日本画の岩彩』のように、繊細で華やかな色彩を実現できるから使用したのでしょう。

さらに、当時私はキアゲハ蝶を描こうと考えていました。

アゲハ蝶の鱗粉を表現するにはソフトパステルは、これ以外は考えられないほど適切でした。

パステルのビロードのような粉っぽい絵肌は、もう鱗粉そのものでした。

当時、日本人である私は油彩やアクリル絵具を今一つ扱いづらく、使いこなせていませんでした。

これは昔から多くの日本人画家が直面した壁でした。

ところが、パステルと色鉛筆は素晴らしく扱いやすく、私の体質・画風に合っていたのです。

油彩はイエローオーカーの薄い絵具でキャンバスにデッサンして描いていきます。

キャンバスの鉛筆でデッサンすることは、非常に不自由です。

ところがパステルは紙に描くので、鉛筆でもコンテでも思い通りにデッサンでき、デッサンすることが即作品の制作になります。

パステルは乾燥させる必要がなく、上に線描でどんどん重ね塗りできるので、すばらしい速さで制作できます。

だから、私は逆に聞きたいのです。

「なせ、パステルと色鉛筆で描かないの?」

パステルは岩彩のように、美術評論家の本江邦夫氏「天性としか言いようのない天上的色彩」といったルドンの作品のような素晴らしい色彩を簡単に実現できます。

特に私のようなカラリスト(色彩が得意な画家)の場合は。

私はルドンの生まれ変わり

『レオナルド・ダヴィンチ 礼讃 Ⅱ』のビジョンと、大学生時代にルドンの描いたオアンネスが突然夢の中に現れ、カンディンスキーの抽象画のような色盲判定の冊子のような画集を投げつけて来る夢を視てから、私は自分がルドンの生まれ変わりであると確信するようになりました。

「眼に快いものが何もない荒涼とした土地では、想像によって何か眼に心地よいものを作る必要があった」

という憂鬱な若い頃を過ごしたこともそっくりです。

では、なぜ私は北海道に生まれ変わったのか?

それはルドンの『レオナルド・ダヴィンチ 礼讃 』でも分かる通り、日本人に生まれ変わって日本の繊細で鋭い美的感覚をより正確に感じたいと思ったからでしょう。

されどフランス人として生きて身に付けたヨーロッパの美的感覚も失いたくない。

そういう理由から、日本のヨーロッパたる北海道に生まれたのではないか?と考えています。

私はルドンのような絵はいくらでも描けます。

ちなみに私が通った中学校は神居中学。神の居るところという意味すよね(笑)。

2つ上の学年に玉置浩二と安全地帯のメンバーがいて、小学校時代の担任が私の父で、父の教え子には世界的な漫画家でコブラが代表作の寺沢武一さんがいます。

寺沢さん一家とは幼い頃は家族ぐるみのお付き合いをしていました。

パステル画の欠点はもろく日光にも弱いことです。

でもそれは諸行無常、人間や生き物、歴史のはかなさを表していてかえって人間的のではないでしょうか?

なぜ1枚の絵画が時に驚くほど高額になるのか?

膨大な試行錯誤と努力によって身に付けた思想や技術、ノウハウによって制作されているからです。

ピカソがレストランで、ある客に絵を描いてほしいと言われ、紙にさらさらと描いて「はい200万円!」と請求し、「なんでそんなに高いの?」と驚いた客に「この絵を描くには長年にわたるもの凄い修練が必要だったからだ。」と言ったのも同じ意味ですね。

私が1枚の絵を描くために呼んだ本や資料は膨大な量で、現在のアトリエにある本もギリギリまで冊数を絞って収納しています。

大学生時代は、マチス、カンディンスキー、クレーなどの画集や評論、解説本、さらにユング心理学や構造主義などの現代思想、ヤスパースや現代の精神医学の本、フランス文学・イギリス文学・ドイツ文学、宗教学、あらゆる仏教関係の本、易経や老荘思想などの中国文学、経済・経営や科学史関係の本など、数多くの分野の本を書店に行って、購入できる金額のものは全て購入したので、下宿の4畳半はこれらの本がうず高く積まれ、かろうじて確保したスペースに布団を引いて寝るため、横になったとたんに一斉に日本の山が崩れて来て、頭にきて無茶苦茶に踊って怒りを鎮めることが何度もありました。

教員として就職するときには本が大きな段ボール箱に30個近くになり、どうしても所有したいも数箱を赴任地に送り、残りの数個を実家の2階に置いてもらったら、父が、床が抜ける事を心配して『親を殺す気か!』と怒鳴られ悲しい思いをしました。

この膨大な読書は還暦になった今まで続き、それでも最近はまだしも少なくなってきました。

本というものはただ読むだけでなく、読んでは内容を吟味し思索しなくてはなりません。

このような読書を続けてき結果、頭の中には図書館が出来上がりました。

重要な本は分野別に区分されて記憶され、それぞれの分野同士の関係・連携が紐づけられ、必要に応じていづる式に内容が引き出され制作や文章作成・思索に利用されます。

これが出来ていないと、単なる雑学家、物知りの域をでずものを創造することは出来ないと思います。

松岡正剛という人はそうしたタイプのいわゆるディレッタントだと思います。

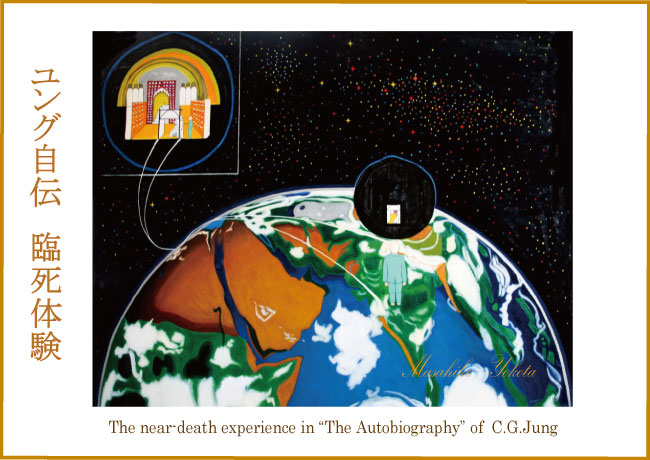

中心となるユング心理学とゲーテのファウスト的な人生観

大学時代から読んだ本の中で自己を形成する上で中心となったのは精神分析で、特にユング心理学でした。

ユング心理学を知ったのは筒井康隆好きの友人に筒井の本を紹介されたことと、横尾忠則がユングに一時期傾倒していたからです。

私は大学時代に、大学を退学したくて小説家を目指して3部作の小説を書きました。

これは私の死後に公開しようと思っていますが、題名は『悪女・恋人・女神』というもので、書き終えてしばらくして、この本の内容がユングのアニマ理論と完全に一致する事と、ストーリーがゲーテのファウストに非常によく似ている事が分かりました。

ユング心理学とは彼が個性化と名付けた、自己実現理論です。

人間には唯一無二の『個性=才能の組み合わせ』があり、それを一生かけて花開かせるのが人間の生き方であるが、それをめざす事は危険がともない、実現できる人間は人数が限ら入れている。というものです。

極端にいうと、社会に大きな影響を与えるような成功した人物は自己実現を成し遂げた人と言ってよいでしょう。

それが良い影響か悪い影響かに関わらず。

私のどの作品にも、私の個性化の過程が反映されています。

ですから、私の作品を購入する意味とは、この私が作り上げた思想を学ぶ機会を得ていただくことと言えるでしょう。

村上隆さんは私横田昌彦とほぼ同い年の画家で、入試倍率が高い事、合格が難かしいことで知られて来た東京芸術大学美術学部日本語学科卒で、同大学美術学部博士号取得第1号の、日本美術界のエリート中のエリートです。

村上隆さんは私横田昌彦とほぼ同い年の画家で、入試倍率が高い事、合格が難かしいことで知られて来た東京芸術大学美術学部日本語学科卒で、同大学美術学部博士号取得第1号の、日本美術界のエリート中のエリートです。 まず、商業画廊とは何か?についてご説明しましょう。商業画廊とは、画家の代理人として絵画や彫刻を販売する代理店です。

まず、商業画廊とは何か?についてご説明しましょう。商業画廊とは、画家の代理人として絵画や彫刻を販売する代理店です。