完全な自由の中に美と良心が入っていなければ芸術ではない

【No.1の続きです】

前編では現代美術・アートでは全てが自由と言っても、例えば多くの人間を殺害して「これが私の芸術作品」といってもそれは芸術作品ではない。

新しい『かまぼこ』の製造工場を作って、これを芸術作品と主張してもそれも違いうと思いますよね。

とお話しましたね。

では、芸術作品・アート作品とそれ以外の物事とは何が違うのか?

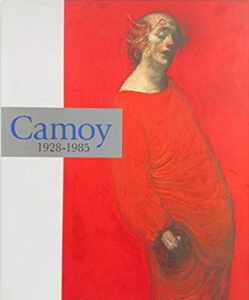

努力の林武、天才の梅原龍三郎と称され貧困の中から独学で洋画壇の人気作家となり、梅原龍三郎の後任として東京芸大油画科教授となた林武はこういってます。

「優れた美術作品を観ると、やはり美だなあと思う」(『美に生きる』林武著 講談社現代新書)

作品の中にやはり美がないと、それは芸術・アートではない訳です。

それが、芸術の成立要件の一つ。

もう一つは制作意図に悪意があってはいけない。善意がなくてはならない。

ミャンマー国軍の民衆虐殺には『悪意』がありますよね。

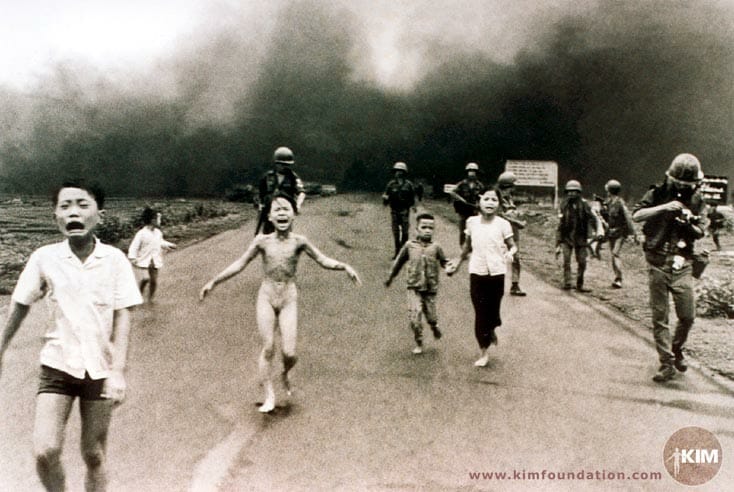

ところが、同じ虐殺でも、AP通信のベトナム人カメラマン、フィン・コン・ウトのこのピューリッツァー賞を受賞した『ベトナムの少女』には悪を成す者への抗議と、被害者の深い憐憫の情、そしてこの写真によって世界にこの不条理を伝え、事態を良い方向に変えたいという善意がありますよね。

虐殺をするアメリカ人の行為と魂を醜悪と呼ぶなら、フィン・コン・ウトの善意と魂は美ではないでしょうか?

ですから、常に

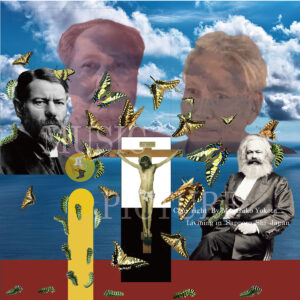

『美術・芸術というものが宗教に取って代わるかもしれない』

と言われるのは、優れた芸術家が優れた精神のバランス感覚と直観的な美的センスを生まれながらに持っているからです。

芸術とは作者が意図して行う表現であり、観る者に問を投げ掛け議論を巻き起こすための装置である

さらに、芸術は作者がある意図を持ってする表現です。

現代美術家で日本画家の千住博は

「芸術はイマジネーションとコミュニケーションだ」(『美は時を越える』 千住博著 光文社新書 p206)

といってますが、それは違うでしょう。

この論理で言えば、東日本大震災の被災者で仮設住宅に住む高齢者の女性の窮状の訴えも芸術になってしまいます。

映画でもアニメでもドラマでも絵画でも音楽でも、芸術には作者が表現したいこと、鑑賞者に伝えたいことがどんな場合でも間違いなくありますよ。

しかし、それは言葉では説明できない暗示的な音楽的な情緒や詩情などである場合もありますが。

つまり、表現したい内容は言葉で説明できるかできないか?は関係ないということです。

むしろ、出来ない方が優れた作品を実現していることも多いと思います。

さらに、もう一つ。芸術・アートは観る人に問を投げ掛け議論を巻き起こすための装置という性格があります。

【No.3】に続く